Association Philatélique du Pays d’Aix

BP 266 13608 AIX EN PROVENCE Cedex 1

e-mail : appa.aix@free.fr

Site internet : http://appa.aix.free.fr

|

|

|

|

Association Philatélique du Pays d’Aix

|

|

| Retour à la liste des bulletins |

Editorial

Service des nouveautés

Nouvelles de l'A.P.P.A.

Le Camp des Milles

Notre Région de Fontaine en Fontaine

Assemblée Générale du 14 mars 2010

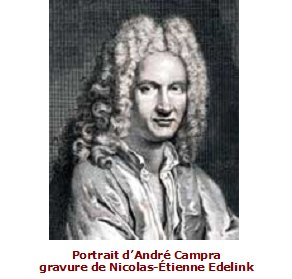

André Campra

L'Hommage aux Femmes

Les "Marianne"

NPAI - PND

Concours 2010 - A.P.P.A.

Albert Schweitzer

Germain Nouveau

Le Yin et le Yang

Elisée Reclus

Bibliothèque Méjanes

Petites annonces de l'A.P.P.A.

Rapide Bilan des activités de l’APPA

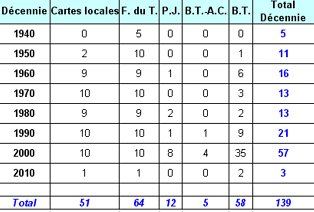

Nous voici dans la décennie

2010. La pression est tombée. Le pouls philatélique reprend son

rythme normal avec 3 à 5 pulsations par an. Pour vous donner une idée

précise des activités de l’APPA depuis sa création

en 1943 je vous propose un petit tableau récapitulatif des manifestations

qui ont été organisées par décennie.

P.J. = Premier Jour, B.T. = Bureau Temporaire, A.C. = Bureau Temporaire d’Accompagnement c'est-à-dire un cachet identique au cachet Premier Jour mais sans la mention.

Il est très significatif. Une dizaine de Bureaux Temporaires

dans les années 1950, 1960, 1970 et 1980 pour doubler dans la décennie

1990 et arriver à 57 pour les années 2000. vous pouvez obtenir

le détail sur notre site http://appa.aix.free.fr.

Sollicités de

toutes parts nous avons participé à toutes les commémorations,

centenaires et bicentenaires. Il faut dire que la Ville d’Aix possède

un passé riche en célébrités et évènements

culturels.

Les réussites en termes de fréquentation et sur le

plan financier ont été variables mais globalement nous avons

eu des retombées positives.

Je reconnais que nous avons un peu forcé la

dose ! Il faut souffler et La Poste nous en donne l’occasion par ses

mutations et transformations. Nous serons donc désormais raisonnables

par la force des choses !

Les émissions pléthoriques de La Poste

Quand à La

Poste, elle n’est pas raisonnable ! Rien que pour le mois de juin c’est

plus de 300 timbres qui seront émis. Les 24 régions avec « la

France que j’aime » appelés « collectors » pour

les différencier des « beaux timbres » (un carnet de dix

timbres pour chacune d’elle). Les philatélistes ont donné l’appellation « les

timbres comme on n’aime pas ».

Le principe étant qu’il

faut vendre le plus possible et surtout éviter la vente de timbre à l’unité.

C’est la raison pour laquelle vous trouvez sur le marché des carnets,

blocs et feuilles entières.

Le 40ème anniversaire du déplacement

de l’Imprimerie des Timbres-poste de Paris à Périgueux-Boulazac

est le summum de l’arnaque. La trouvaille c’est la création

de 4 Mariannes vrai-faux tête-bêche dans la feuille de 40 timbres

chacun à 1 euro pièce. Une feuille ne suffisant pas vous devrez

acquérir 4 feuilles chacune différente soit 160 € et enfin,

pour créer le timbre rare et cher, les feuilles restantes à la

fin du Salon du Timbre seront détruites devant huissier. Seulement voilà,

en dernière minute nous apprenons que le stock prévu a été vendu

dès le 2ème jour du Salon. Il n’y aura rien à détruire.

Les philatélistes seront une fois de plus mécontents et les négociants

se frottent les mains car ces planches se négocient déjà 5

fois leur prix !!!

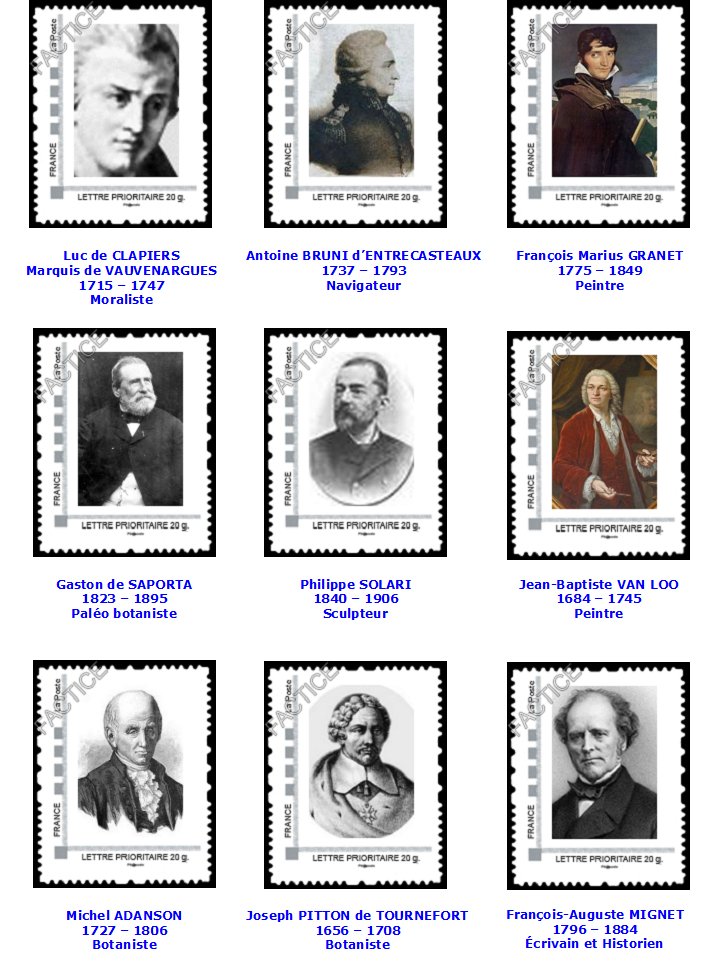

Ne pensez-vous pas qu’un timbre sur Peiresc, Vauvenargues,

Germain Nouveau, Jules Isaac, ou le bicentenaire de la création de la

Bibliothèque Méjanes une des plus importantes en France serait

plus justifié que les 40 ans de l’Imprimerie Nationale ?

Il y aura

fatalement un retour de balancier. L’histoire l’a toujours démontré.

Les excès ne peuvent se maintenir indéfiniment.

Ne soyez pas découragés,

nous avons la capacité de nous relever de tout, l’Homme est ainsi

fait. Passez de bonnes vacances.

Dernier dimanche de permanence le 4 juillet et rentrée le 5 septembre.

La presse non-spécialisée, la radio et la télévision

ont annoncé dès le milieu du mois de mai l'augmentation des tarifs

postaux pour le 1er juillet prochain. L'affranchissement de la lettre va donc

passer de 0,56 € à 0,58 € pour les particuliers. Une grande

innovation semble aussi figurer dans la nouvelle tarification: les entreprises

bénéficieraient d'un tarif préférentiel à 0,57 €.

Si

les timbres rouge et vert à valeur permanente (TVP) vont par définition

poursuivre leur carrière, une série de Marianne correspondant

aux nouveaux tarifs devrait être émise en hors-programme et devrait

annuler la période généralement calme des émissions

qu'est l'été. De toute façon, elle paraîtra relativement

calme à la suite des émissions du mois de juin associées

au salon philatélique parisien intitulé « Planète

Timbres ».

Jugez-en vous-même; entre le 12 et le 20 juin ont été mis

en vente les produits suivants: 7 timbres, 3 carnets, 4 blocsSi on additionne

les timbres inclus dans les blocs et les carnets, on obtient le total de 56

timbres émis en seulement 9 jours. Je préfère ne pas évoquer

les produits spécifiques uniquement disponibles au salon, que le Service

des Nouveautés de notre association se permettra d'ignorer pour ne pas

encore alourdir le montant des abonnements...

Que La Poste profite de cet événement

philatélique pour mettre en avant quelques unes de ses productions ne

choquerait personne. Dans ce cadre promotionnel, il ne paraît nullement

incongru de coller à l'actualité et d'émettre un timbre

pour la Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud. Mais comment justifier

un bloc de 4 timbres à 0,85 € ? Cette valeur faciale permet d'affranchir

le courrier à destination du monde entier sauf l'Union Européenne

qui a un tarif préférentiel de 0,70 €. Si l'on veut promouvoir

le timbre, il doit être au tarif habituel de 0,56 €. Si vraiment

La Poste tient à émettre ce bloc, elle doit le proposer avec,

disons, deux timbres à 0,56€, un à 0,70 € et un à 0,85 €.

Un

deuxième exemple qui peut difficilement connaître l'adhésion

totale: un carnet avec un beau sujet (l'art roman) est sorti; il contient 12

timbres différents à 0,56€ comme tous les carnets actuels.

L'amateur d'architecture aimerait tellement mieux deux timbres au format « Tableaux »,

dont le thème pourrait être repris dans les années à venir.

Le

plus remarquable reste ceci: les 56 timbres émis ne correspondront plus

aux tarifs en vigueur 10 jours après la fin du salon!! Combien de timbres à 0,01 € seront

effectivement achetés pour assurer le complément d'affranchissement?

| Depuis notre dernier bulletin, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : | ||

| N° 1265 | M. DELASPRE Jean-Marc | Aix en Provence |

| N° 1266 | M. FABRE Patrick | Rognes |

| N° 1267 | M. BLONDEL Daniel | Aix en Provence |

| N° 1268 | M. LE GUELLEC Robert | Aix en Provence |

| Démission | ||

| Mme HEBERT Evelyne | Aix en Provence | |

| Décès | ||

| M. ZAMIT Henri | Aix en Provence |

|

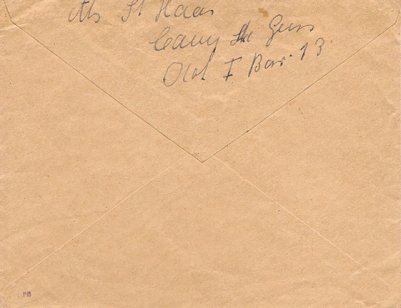

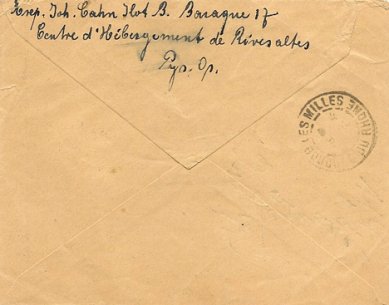

Courrier expédié du camp d’internement

de GURS (Pyrénées Atlantiques) en février 1942

vers Les Milles. Construit en un mois et demi sur un terrain de près de 80 hectares et placé sous la direction du Commandant DAVERGNE, ce vaste camp sera opérationnel dès avril 1939 avec l'arrivée de 980 internés espagnols. Le 16 avril, GURS regroupe déjà 4 659 réfugiés et ils sont plus de 15 000 le 25 avril. L'effectif prévu de 18 000 personnes sera vite dépassé pour atteindre 18 985 hommes le 10 mai 1939. |

|

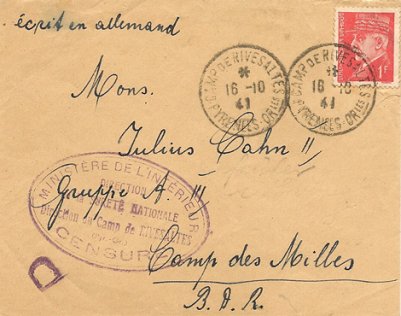

Courrier expédié du camp d’internement de RIVESALTES

(Pyrénées Orientales) en octobre 1941 vers Les Milles. Ce camp d’internement appelé « Camp Joffre », créé en 1938 pour accueillir « les étrangers indésirables » se compose de 16 îlots désignés par une lettre de l'alphabet. Suite à la défaite de l'armée française, il passe sous la direction du gouvernement de Vichy. Le 14 janvier 1941 il est officiellement inauguré sous l'appellation de « Centre d'hébergement de Rivesaltes ». Peu à peu le lieu devient un centre de regroupement familial : Tziganes, espagnols fuyant Franco et juifs sont internés dans les baraquements. La capacité du camp est de 18000 personnes. En août 1942, devant l'insistance des allemands, les îlots K et F sont transformés en centre de triage et de transit des juifs. Cette partie du camp devient officiellement le « Centre National de Rassemblement des Israélites ». Certains juifs auront pour destination Drancy, les autres eurent plus de chance. Au total près de 20000 personnes passèrent par ces deux îlots. |

Collection Hervé Rolland

|

|

|

|

par Michel Monicard

Le Président Yvon Roméro a d'abord souhaité la bienvenue aux nombreux présents assis dans la salle de l'ex-Western-Club qui se nomme désormais « Salle des Floralies »; elle a été totalement vidée puis rénovée.

Puis, Yvon Roméro a passé la parole au secrétaire pour le rapport moral. Avant de le présenter, Michel Monicard a demandé, comme chaque année, une minute de silence par respect pour les membres de l'association décédés dans l'année. Il faut aussi, cette fois, citer la disparition du Président de la Fédération Française des Associations Philatéliques, Yves Tardy, survenue quelques jours avant notre Assemblée Générale.

Depuis

la dernière Assemblée Générale, l'animation philatélique

dans le Pays d'Aix a connu beaucoup d'activité, à commencer par

le Salon « Toutes Collections » du 29/03/09 qui a connu une bonne

fréquentation dans l'ensemble et qui a ensuite débouché sur

une adhésion.

Deux mois plus tard, l'APPA apportait sa contribution à l'année

Picasso par l'ouverture d'un Bureau Temporaire les 25 et 26 mai à l'Office

du Tourisme, jour de l'ouverture de l'exposition. Un TimbreaMoi et les souvenirs

confectionnés ont reçu un très bon accueil et ont été rapidement épuisés

auprès d'un public à la recherche d'un souvenir artistique plus

que philatélique.

Deux mois plus tard, l'APPA apportait sa contribution à l'année

Picasso par l'ouverture d'un Bureau Temporaire les 25 et 26 mai à l'Office

du Tourisme, jour de l'ouverture de l'exposition. Un TimbreaMoi et les souvenirs

confectionnés ont reçu un très bon accueil et ont été rapidement épuisés

auprès d'un public à la recherche d'un souvenir artistique plus

que philatélique.

Un succès identique et même plus grand a été vu lors du Bureau Temporaire ouvert à l'Hôtel Maynier d'Oppède, en face de la cathédrale Saint-Sauveur à l'occasion des Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre.

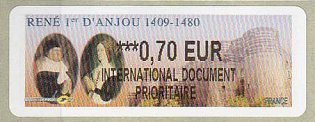

Le 600ème

anniversaire du Roy René a aussi été célébré en

partenariat avec La Poste qui avait accepté de retarder le retrait du

timbre « Roy René » émis en Premier Jour à Aix

en janvier 2009 et de mettre en vente une vignette LISA qui a généré une

file d'attente devant la machine distributrice à certaines heures.

Le 600ème

anniversaire du Roy René a aussi été célébré en

partenariat avec La Poste qui avait accepté de retarder le retrait du

timbre « Roy René » émis en Premier Jour à Aix

en janvier 2009 et de mettre en vente une vignette LISA qui a généré une

file d'attente devant la machine distributrice à certaines heures.

Le

flot régulier de visiteurs s'est tout autant intéressé aux

souvenirs de notre association puisque la carte postale reproduisant le portrait

du Roy René était épuisée le 2ème jour à 11h.

Le

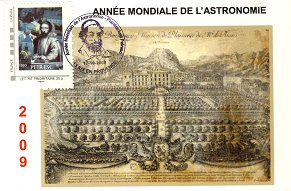

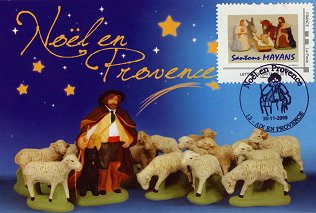

rythme mensuel s'est maintenu avec le 20ème anniversaire du Planétarium

d'Aix associé à l'Année Mondiale de l'Astronomie les 17

et 18 octobre et l'habituel Noël en Provence en haut du Cours Mirabeau

les lundi 30 novembre, mardi 1er et mercredi 2 décembre. La première

de ces deux manifestations a amené la création de 4 cartes postales

et d'un TimbreaMoi; l'installation du stand au bout du parc St Mitre, là où se

trouve le planétarium, ne pouvait générer qu'une faible

fréquentation mais une adhésion en a découlé.

Le

rythme mensuel s'est maintenu avec le 20ème anniversaire du Planétarium

d'Aix associé à l'Année Mondiale de l'Astronomie les 17

et 18 octobre et l'habituel Noël en Provence en haut du Cours Mirabeau

les lundi 30 novembre, mardi 1er et mercredi 2 décembre. La première

de ces deux manifestations a amené la création de 4 cartes postales

et d'un TimbreaMoi; l'installation du stand au bout du parc St Mitre, là où se

trouve le planétarium, ne pouvait générer qu'une faible

fréquentation mais une adhésion en a découlé.

Le

deuxième Bureau Temporaire a aussi connu très peu de passage

si bien que peu de cartes postales des santons de Daniel Mayans ont été vendues.

Le

deuxième Bureau Temporaire a aussi connu très peu de passage

si bien que peu de cartes postales des santons de Daniel Mayans ont été vendues.

Il est très probable qu'il n'y aura plus de Noël en Provence car il n'y a plus de santonniers aixois à honorer et les associations, y compris l'APPA, qui ont accès au chalet prêté par la municipalité n'ont pu obtenir que ce dernier ne bouge du haut du Cours Mirabeau pour être installé à mi-hauteur, là où circule la majorité du public.

Un événement exceptionnel s'est

intercalé entre les deux Bureaux Temporaires décrits ci-dessus.

La réunion du dimanche 22 novembre s'est transformée en une conférence

de Guy Desrosiers, rédacteur en chef de la revue Philatélie Québec,

qui a exposé à la quarantaine de philatélistes présents

le contenu de sa collection sur un timbre canadien « Les Tuniques Rouges ».

Un apéritif très chaleureux a terminé cette matinée

appréciée de tous, y compris du conférencier qui ne s'attendait

pas à une telle assistance.

Un événement exceptionnel s'est

intercalé entre les deux Bureaux Temporaires décrits ci-dessus.

La réunion du dimanche 22 novembre s'est transformée en une conférence

de Guy Desrosiers, rédacteur en chef de la revue Philatélie Québec,

qui a exposé à la quarantaine de philatélistes présents

le contenu de sa collection sur un timbre canadien « Les Tuniques Rouges ».

Un apéritif très chaleureux a terminé cette matinée

appréciée de tous, y compris du conférencier qui ne s'attendait

pas à une telle assistance.

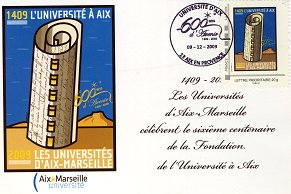

L'année 2009 s'est terminée

pour l'APPA par la mise en vente d'un TimbreaMoi et d'une carte postale fêtant

le 600ème anniversaire de l'université de Droit le 9 décembre

dans le hall de l'université Paul Cézanne (3 av. R. Schumann);

une nouvelle fois peu de monde est venu car le stand était uniquement

accessible au personnel et aux étudiants.

L'année 2009 s'est terminée

pour l'APPA par la mise en vente d'un TimbreaMoi et d'une carte postale fêtant

le 600ème anniversaire de l'université de Droit le 9 décembre

dans le hall de l'université Paul Cézanne (3 av. R. Schumann);

une nouvelle fois peu de monde est venu car le stand était uniquement

accessible au personnel et aux étudiants.

C'était Claude Léonard, Président des Pâtissiers des Bouches du Rhône, qui avait préconisé auprès du Consul de Sao Tomé y Principe, gros producteur de cacao, une participation de l'A.P.P.A. au 1er Salon du Chocolat du 12 au 14 février 2010 dans le hall 1 du Parc Chanot. Le stand, petit en lui-même, a été partagé entre La Poste et notre association qui avait obtenu le maintien, jusqu'à la fin février 2010, de la vente du bloc « Chocolat » émis en mai 2009. Pierre-André Cousin, le dessinateur de ce bloc, a aimablement accepté de concevoir le dessin de la carte postale et du cachet. La carte, qui allait porter un timbre du bloc, a été réalisée en deux versions, une ordinaire et une très innovante: une fève de cacao était incrustée dans l'épaisseur de la carte.

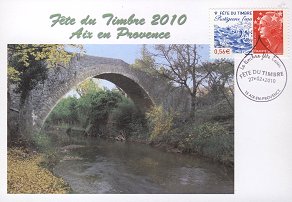

Deux semaines avant l'Assemblée Générale s'est déroulée, comme chaque année, la Fête du Timbre; fixée donc aux 27 et 28 février elle entrait dans le thème retenu pour 4 ans par la fédération, à savoir l'environnement. En 2010, l’eau était le sujet des timbres et du bloc.

Le timbre gravé a repris « la Marianne et l'Europe » avec une illustration supplémentaire évoquant les mouvements de la mer; y ont été ajoutés, un carnet de douze timbres autocollants à 6,72 € et un bloc à 2 €

La

Fête du Timbre 2010 a connu une animation supplémentaire en raison

de la présence d'une délégation de Grenade qui a pu signer

la charte du jumelage et d'une de Pérouse qui a célébré le

10ème anniversaire de son jumelage avec l'APPA. Une carte souvenir a été émise

pour chacun de ces jumelages.

La

Fête du Timbre 2010 a connu une animation supplémentaire en raison

de la présence d'une délégation de Grenade qui a pu signer

la charte du jumelage et d'une de Pérouse qui a célébré le

10ème anniversaire de son jumelage avec l'APPA. Une carte souvenir a été émise

pour chacun de ces jumelages.

Le thème choisi a permis à la carte

locale de concorder par une illustration du Pont des Trois Sautets enjambant

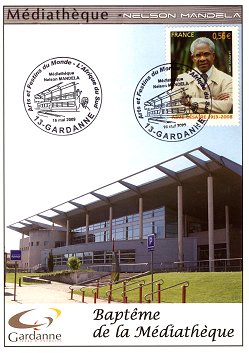

l'Arc.On peut évoquer le 50ème anniversaire du classement de

la Route Cézanne, l'inauguration de la médiathèque « Nelson

Mandela » à Gardanne, le 20ème anniversaire du Salon des

Ecrivains à Fuveau et le Congrès Régional à Sisteron

où la section « Jeunes » de l'APPA a connu un beau succès.

En effet, Béatrice Thomas y a obtenu une médaille de Grand Argent

pour sa collection sur « les Rapaces ».

Le caractère presque

surchargé de cette année 2009 ne connaîtra pas de répétition

en 2010 car il faut prévoir un désengagement quasi-systématique

de La Poste, qui va se matérialiser par une disparition presque générale

des Bureaux Temporaires. Les projets que l'APPA avait déjà conçus

sont annulés à l'exception d'une seule exposition à la

Cité du Livre, le 16 novembre; elle fêtera le 200ème anniversaire

de la bibliothèque Méjanes.

Une autre mauvaise nouvelle, que beaucoup

de philatélistes connaissent déjà, c'est la fermeture

définitive au début janvier 2010, du Point – Philatélie

d'Aix La Rotonde. Des protestations et des démarches auprès du

Directeur d'Etablissement (on ne dit plus « Receveur »!), puis

auprès du Directeur des Ventes du Groupement Territorial La Poste Aix – Sainte

Victoire n'ont rien changé. La Poste a énoncé le principe

suivant: tout membre du personnel à n'importe quel guichet ouvert est

apte à assurer la vente des timbres et des produits philatéliques.

Tout membre de l'APPA a pu vérifier aisément la pertinence de

cette décision!

Ce rapport moral a été adopté à l'unanimité des

personnes présentes et représentées, tout comme le rapport

financier et l'intervention du Commissaire au Compte, Viviane Fiandino.

Après un rapide compte-rendu de chaque service, l'assemblée participe au renouvellement d'un tiers du Conseil d'Administration; sont ainsi réélus pour 3 ans les administrateurs suivants:

Catherine Rolly, Yvon Roméro, Jean Ohlicher, Richard Salomon.

Puis l'AG se termine par des mots de remerciements à trois des membres de notre association:

La toute dernière partie de la réunion a été légèrement modifiée pour laisser intervenir le représentant de la Mairie, Eric Chevalier.

Celui-ci a tenu à saluer le dynamisme de l'APPA et à remercier notre association pour la mise en valeur de la ville avec la philatélie comme support.

Une fois que Jean Thomas a eu distribué les 2 lots aux 2 meilleurs scores du questionnaire et qu'un troisième petit cadeau a été attribué par tirage au sort, l'assemblée a pu se lever et se retrouver autour d'un apéritif bien venu.

|

|

La rue Campra se situe derrière la Place de l’Archevêché,

tout près de la Cathédrale Saint-Sauveur. Nous sommes à deux

pas de la rue du Puits Neuf où André Campra naquit le 3 décembre

1660. Son père Jean-François était Piémontais,

chirurgien et violoniste. Sa mère, Louise Fabry, aixoise était

issue de la bourgeoisie méridionale. Son frère, Joseph, naquit

deux ans plus tard.

La carrière d’André Campra commence à l’ombre

de la Cathédrale. Bien vite, il est remarqué et fait partie de

la maîtrise en revêtant l’habit rouge d’enfant de chœur

: il a 14 ans. Il poursuit sa formation musicale, dans sa ville natale, sous

la direction de Guillaume Poitevin, compositeur provençal, maître

incontesté du lieu pendant 40 ans. A 18 ans, il troque l’habit

rouge contre l’habit noir.  Il aime déjà toutes les musiques,

celle de l’église qui est sa profession et celle de l’Opéra

qu’il écoute en cachette au risque d’être congédié.

En 1680, il n’a encore produit une seule œuvre. Pourtant, à 21

ans, il est maître de chapelle à Saint-Trophime d’Arles

puis à Saint-Étienne de Toulouse où il reste 10 ans. Et

c’est la consécration ! Il devient maître de chapelle à Notre-Dame

de Paris et, en marge de ses fonctions officielles, Maître de musique

du Duc d’Orléans.

Il aime déjà toutes les musiques,

celle de l’église qui est sa profession et celle de l’Opéra

qu’il écoute en cachette au risque d’être congédié.

En 1680, il n’a encore produit une seule œuvre. Pourtant, à 21

ans, il est maître de chapelle à Saint-Trophime d’Arles

puis à Saint-Étienne de Toulouse où il reste 10 ans. Et

c’est la consécration ! Il devient maître de chapelle à Notre-Dame

de Paris et, en marge de ses fonctions officielles, Maître de musique

du Duc d’Orléans.

Le virus de la musique de Théâtre

qui le faisait déjà commettre, à Aix, des écarts

de conduite, le tient fermement. Bien plus, il crée un genre nouveau

destiné à un riche avenir : l’Opéra-ballet ! Son œuvre

immense est caractérisée par sa diversité et par l’union

des goûts français et italien qui s’exprime aussi bien dans

son œuvre religieuse que profane.

En 1715, à la mort de Louis XIV, il entre à l’Académie Royale de musique et à la Chapelle Royale de Versailles. Cette même année on joue, à l’Opéra, une œuvre d’un certain Joseph Campra, son frère, violoncelliste de l’Orchestre. L’auteur est bien sûr André, qui ne peut, à cause de sa charge à Notre-Dame, signer une œuvre aussi profane. Ce fut un succès ! Quelques années se passent, il revient à la musique religieuse. Il meurt à Versailles à 84 ans (29 juin 1744), un peu oublié. Il lègue sa modeste fortune à ses domestiques.

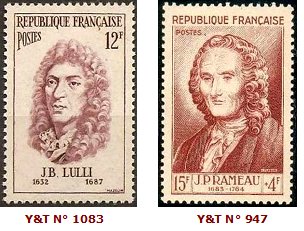

Chronologiquement, les œuvres de Campra se situent entre les œuvres

de Lully et celles de Rameau, assurant la continuité de l’Opéra

français entre deux grandes époques.

Chronologiquement, les œuvres de Campra se situent entre les œuvres

de Lully et celles de Rameau, assurant la continuité de l’Opéra

français entre deux grandes époques.

Certaines de ses œuvres

se sont maintenues pendant près d’un siècle.De son œuvre

religieuse, citons le premier livre de Motets (1695) à une, deux et

trois voix et plusieurs messes avec continuo (une seule est en plain-chant

musical), notamment la messe Ad majorem Dei gloriam (1699).

Depuis plusieurs

années, l’ensemble des fêtes d’Orphée a repris

quelques unes de ses œuvres. Sur une dizaine de musiciens provençaux

de l’époque baroque, l’histoire en a retenu deux : Gilles

et surtout Campra.

Le Festival d’Aix-en-Provence ne l’a pas oublié puisqu’il

a donné, en 1975, « Le Carnaval de Venise » et, en 1986, « Tancrède ».

Note

(www.festival-aix.com)

Afin d’affirmer son ancrage régional, le

Festival d’Aix a créé , en 2007, le club «CAMPRA»

Ce

club réunit les entreprises de Provence désireuses de soutenir

le Festival et de prendre part au rayonnement culturel de leur région.

Véritable plateforme d’échanges et d’expériences,

le Club Campra se réunit tout au long de l’année.

Rappelons que depuis l’émission du premier timbre-poste français en 1849, jusqu’à aujourd'hui (mars 2010), les Postes françaises ont émis près de trois mille timbres consacrés à des personnages historiques. Parmi eux, seulement soixante-treize (à peine plus de 2%) ont été dédiés à des figures féminines historiques et à leurs œuvres. Cette rareté n’est pas évidente ; elle est en fait masquée sur les timbres, comme sur d’autres supports iconographiques - peinture, cinéma ou magazines -, par une pléthore de représentations féminines symbolisant autre chose qu’elles-mêmes (la République, la Liberté…) ou consacrant le talent des hommes.

Sous le premier septennat de François Mitterrand, qui avait nommé pour la première fois une ministre chargée des Droits de la femme en la personne d’Yvette Roudy, les Postes consentent en 1983 à l’émission d’un timbre en « Hommage à la femme » : il honorera la résistante communiste déportée Danielle Casanova (1908-1943). L’année suivante, sous l’intitulé plus juste « Hommage aux femmes » (et non à « la femme »), c’est l’écrivaine féministe Flora Tristan (1803-1844) qui est honorée. L’hommage est renouvelé en 1985 avec un timbre dédié à la promotrice des écoles maternelles Pauline Kergomard (1868-1925), puis en 1986 par un timbre au nom de la militante anarchiste Louise Michel (1830-1905). Après elle, la Poste n’a plus jugé utile de rendre un nouvel « Hommage aux femmes » !

|

Pour plus de détail sur la collection « Grandes dames en petits

formats. Les femmes et leurs œuvres sur les timbres-poste français » voir

le site de l’AFMEG.

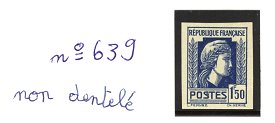

En septembre 1943, la Corse est le premier département libéré de

l’occupation. Le service des postes à Alger qui fournit l’Algérie,

la Tunisie, le Maroc et qui fournira la France un peu plus tard est à court

de timbres !

En septembre 1943, la Corse est le premier département libéré de

l’occupation. Le service des postes à Alger qui fournit l’Algérie,

la Tunisie, le Maroc et qui fournira la France un peu plus tard est à court

de timbres !

C’est le Comité français de Libération Nationale à Alger qui deviendra, en mai 1944, le Gouvernement provisoire de la République qui a la tâche de remplacer les timbres à l’effigie du Maréchal Pétain. C’est au peintre Louis Fernez qui se voit confier la maquette de la première Marianne de France dite la Marianne d’Alger ! Le 1er jour officiel de vente est le 15 novembre 1944, la date de retrait sera le 12 mai 1945.

La Marianne de Dulac, émise le 16 septembre

1944, a été imprimée en taille douce. La série de

20 valeurs fut retirée le 16 août 1946, sauf le 50F violet (PAR

AVION).

La Marianne de Dulac, émise le 16 septembre

1944, a été imprimée en taille douce. La série de

20 valeurs fut retirée le 16 août 1946, sauf le 50F violet (PAR

AVION).

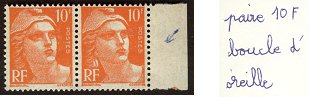

La Marianne de Gandon est un sujet inépuisable, elle est riche

de 57 timbres. Elle a couvert, pendant 10 ans (1945/1954) des changements de

prix dus à une inflation galopante. Le tarif de la lettre est passé de

1F50 à 15F ! C’est le Général de Gaulle qui a choisi

cette Marianne, portrait de la femme de Gandon.

La Marianne de Gandon est un sujet inépuisable, elle est riche

de 57 timbres. Elle a couvert, pendant 10 ans (1945/1954) des changements de

prix dus à une inflation galopante. Le tarif de la lettre est passé de

1F50 à 15F ! C’est le Général de Gaulle qui a choisi

cette Marianne, portrait de la femme de Gandon.

Conséquence de la stabilité des tarifs postaux, instituée en 1951, il n’y avait aucune raison d’en changer. Mais, les symboles portés par la Marianne de Gandon ne correspondent plus à la France des années 50.

Certains suggèrent de revenir à la

Semeuse de Roty, d’autres au Coq, ou encore à une Marianne ressemblant à la

première émission de France, une Cérès. Le Ministre

Pierre Ferri préfère la Marianne de Louis Muller. C’est son

successeur, André Bardon, qui en fait un timbre d’usage courant.

Le 15F rouge sera mis en vente à partir du 22 février 1955 en feuille

de 100, le 12F vert, tarif de la carte postale en régime intérieur, à partir

du 7 juillet.

Certains suggèrent de revenir à la

Semeuse de Roty, d’autres au Coq, ou encore à une Marianne ressemblant à la

première émission de France, une Cérès. Le Ministre

Pierre Ferri préfère la Marianne de Louis Muller. C’est son

successeur, André Bardon, qui en fait un timbre d’usage courant.

Le 15F rouge sera mis en vente à partir du 22 février 1955 en feuille

de 100, le 12F vert, tarif de la carte postale en régime intérieur, à partir

du 7 juillet.

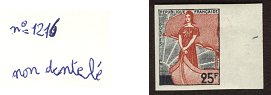

Pour

son timbre d’usage courant, la Vème République

veut marquer sa différence par rapport aux symboles jusque là utilisés.

Bernard Cornut-Gentille est chargé de faire émettre rapidement,

un timbre de transition qui va être le premier de cette nouvelle République

mais aussi le dernier en ancien franc. C’est à André Regagnon,

peintre spécialisé dans les paysages, sans expérience

philatélique, à qui

l’on confie le dessin !

Pour

son timbre d’usage courant, la Vème République

veut marquer sa différence par rapport aux symboles jusque là utilisés.

Bernard Cornut-Gentille est chargé de faire émettre rapidement,

un timbre de transition qui va être le premier de cette nouvelle République

mais aussi le dernier en ancien franc. C’est à André Regagnon,

peintre spécialisé dans les paysages, sans expérience

philatélique, à qui

l’on confie le dessin !

Ce choix vient de très haut dit la « Rumeur »,

voire du Général de Gaulle en personne! La Marianne de la Nef

est mise en circulation fin juillet 1959.  On va lui reprocher d’être

laide, mal imprimée et de représenter une République triste

et attentiste !

On va lui reprocher d’être

laide, mal imprimée et de représenter une République triste

et attentiste !

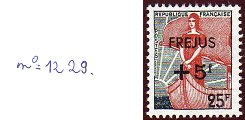

Le 2 décembre 1959, se produit la rupture du barrage de Malpassé dans le Var. La Marianne de la Nef, dont il reste des stocks, sera le timbre avec surtaxe de 5F qui sera mis en vente le 11 décembre. Il rapportera 20 052 500 F aux sinistrés.

Le passage aux nouveaux francs amène une nouvelle série

d’émissions avec les faciales modifiées. Pour la Marianne

de la Nef, elle va avoir la lourde responsabilité d’affranchir

la lettre simple sur le territoire. Les couleurs sont modifiées, le

fond ligné est remplacé par un fond plein.

Le passage aux nouveaux francs amène une nouvelle série

d’émissions avec les faciales modifiées. Pour la Marianne

de la Nef, elle va avoir la lourde responsabilité d’affranchir

la lettre simple sur le territoire. Les couleurs sont modifiées, le

fond ligné est remplacé par un fond plein.

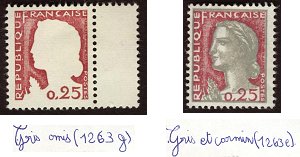

La Marianne de Decaris

est une décision ministérielle de février 1960, prise

par Michel Maurice Bokanowski, ministre des PTT. Albert Decaris, considéré comme

un grand artiste, ayant à son actif la création de plus de 500

timbres entre 1935 et 1985. La production officielle du timbre en typographie

sera lancée le 15 juin 1960.

La Marianne de Decaris

est une décision ministérielle de février 1960, prise

par Michel Maurice Bokanowski, ministre des PTT. Albert Decaris, considéré comme

un grand artiste, ayant à son actif la création de plus de 500

timbres entre 1935 et 1985. La production officielle du timbre en typographie

sera lancée le 15 juin 1960.

Il existe de nombreuses variétés liées à des défauts d’impression.

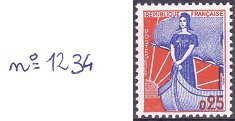

Jean Cocteau, célébrité des

années 60 est choisi par Michel Bokanowski pour dessiner une nouvelle

Marianne destinée aux cartes postales.

Jean Cocteau, célébrité des

années 60 est choisi par Michel Bokanowski pour dessiner une nouvelle

Marianne destinée aux cartes postales.

La Marianne de Cocteau présente

un visage beaucoup moins réaliste que les allégories connues

de la République, une effigie très épurée sur fond

de drapeau français. La réalisation technique, en taille-douce,

est une nouveauté.

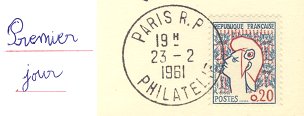

L’émission officielle est datée du 23 février 1961. Jusqu’en octobre 1966, elle est uniquement imprimée en feuille de 100.

Henri Lucien Cheffer grave ses premiers

timbres en 1915 pour la Perse, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark ou l’Espagne.

C’est en 1926 que les postes françaises le sollicite à la

suite d’un concours de maquettes. S’en suivront les émissions

du Port de la Rochelle (Y&T 261), le Pont du Gard (Y&T 262), Aristide

Briand (Y&T 291).

Henri Lucien Cheffer grave ses premiers

timbres en 1915 pour la Perse, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark ou l’Espagne.

C’est en 1926 que les postes françaises le sollicite à la

suite d’un concours de maquettes. S’en suivront les émissions

du Port de la Rochelle (Y&T 261), le Pont du Gard (Y&T 262), Aristide

Briand (Y&T 291).

Après la seconde guerre mondiale, on lui préfère

Pierre Gandon. En 1954, Cheffer propose une Marianne au profil gauche, le regard

lointain et couronnée d’épis de blé.

Pour représenter

un nouveau symbole exprimant l’âme de la France, la Marianne de

Muller aura la préférence du Ministre des Postes, André Breton.

En 1957, Cheffer décède. Dix ans plus tard, en 1966, le gouvernement

souhaite un nouveau timbre d’usage courant. Le ministère ressort

les différentes maquettes rejetées depuis la guerre. La Marianne

de Cheffer est retenue.

Le 13 janvier 1969, voit l’introduction du courrier à 2

vitesses avec 2 tarifs pour la LSI : un en rouge pour les plis urgents, l’autre

en vert pour les plis non urgents.

Pierre Béquet est un spécialiste

reconnu de la taille-douce. Il a déjà réalisé un

timbre pour les TAAF et un pour la France (Maison des jeunes et de la culture – Y&T

1448). Béquet, comme Gandon, s’inspire de sa femme pour donner

un visage à Marianne.

Pierre Béquet est un spécialiste

reconnu de la taille-douce. Il a déjà réalisé un

timbre pour les TAAF et un pour la France (Maison des jeunes et de la culture – Y&T

1448). Béquet, comme Gandon, s’inspire de sa femme pour donner

un visage à Marianne.

Le 0,50F rouge de la Marianne de Béquet,

destiné aux plis urgents, imprimé en taille-douce sera mis en

vente le 4 février 1971.

Le PNU de moins de 20g utilisé est toujours

le 0,30F de Cheffer vert.

Le 16 septembre 1974, changement de tarifs : la LSI

passe à 0,80F et le PNU à 0,60F.

Le 2 août 1976, la LSI

passera à 1F et le PNU à 0,80F.

Valery Giscard d’Estaing, Président depuis 1974,

souhaite un nouveau visage pour le timbre d’usage courant. Plusieurs

projets sont réalisés. En décembre 1976, Norbert Segard,

secrétaire d’État aux PTT annonce que le choix du Président

s’est arrêté sur une ancienne maquette de Gandon, La Sabine

d’après le tableau de David : « Les Sabines arrêtant

le combat entre les Romains et les Sabins ». La Sabine de Gandon verte à 0,80F

pour les plis en service « éco » est émise le 17

décembre. Le rouge à 1F pour envois prioritaires est émis

2 jours plus tard. La mention FRANCE remplace RÉPUBLIQUE FRANCAISE conformément à la

règle de l’Union Postale Universelle (UPU).

Valery Giscard d’Estaing, Président depuis 1974,

souhaite un nouveau visage pour le timbre d’usage courant. Plusieurs

projets sont réalisés. En décembre 1976, Norbert Segard,

secrétaire d’État aux PTT annonce que le choix du Président

s’est arrêté sur une ancienne maquette de Gandon, La Sabine

d’après le tableau de David : « Les Sabines arrêtant

le combat entre les Romains et les Sabins ». La Sabine de Gandon verte à 0,80F

pour les plis en service « éco » est émise le 17

décembre. Le rouge à 1F pour envois prioritaires est émis

2 jours plus tard. La mention FRANCE remplace RÉPUBLIQUE FRANCAISE conformément à la

règle de l’Union Postale Universelle (UPU).

Le 10 mai 1981, François

Mitterrand, élu Président de la République reprend l’appellation

RÉPUBLIQUE FRANCAISE. Les nouveaux tarifs sont 1F60 et 1F40.

Le 10 mai 1981, François

Mitterrand, élu Président de la République reprend l’appellation

RÉPUBLIQUE FRANCAISE. Les nouveaux tarifs sont 1F60 et 1F40.

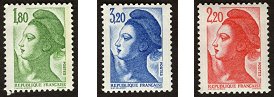

François

Mitterrand veut un nouveau symbole fort pour le timbre d’usage courant.

Il décide de remplacer la Sabine de Gandon par un timbre représentant

un détail du tableau de Delacroix « La Liberté guidant

le peuple ». La Sabine devient la Liberté de Gandon. Tous les

timbres sont imprimés en Taille-douce.

Les tarifs restent à 1F60

et 1F40 jusqu’en juin 1982. Les tarifs changeront en 82, en juillet 84.

En août 1985, 3 nouveaux timbres sont émis : Tarif éco à 1F80,

mode à 3F20 et France prioritaire à 2F20.

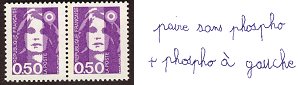

Sélectionnée

par le Président Mitterrand parmi 788 modèles, la Marianne de

Briat dite du Bicentenaire, est présentée de face et en tricolore.

Toutes les versions en service sont monochromes, donnant à Marianne,

un air de femme battue.

Sélectionnée

par le Président Mitterrand parmi 788 modèles, la Marianne de

Briat dite du Bicentenaire, est présentée de face et en tricolore.

Toutes les versions en service sont monochromes, donnant à Marianne,

un air de femme battue.

Elle fut vivement critiquée ! 1993 voit l’apparition

du 1er timbre poste d’usage courant sans valeur faciale, appelé TVP

: Timbre à Validité Permanente. Il correspond à 2F50 lors

de son émission.

Émise le 14 juillet 1997, la Marianne de Luquet

symbolise « Liberté, Égalité, Fraternité » reproduite

par une écriture d’écolier.

Émise le 14 juillet 1997, la Marianne de Luquet

symbolise « Liberté, Égalité, Fraternité » reproduite

par une écriture d’écolier.

C’est un timbre, en taille-douce,

dont le créateur est une femme. Cette Marianne, est coiffée d’un

bonnet phrygien, des étoiles symbolisent l’Europe. Elle va assumer

le passage du Franc à l’Euro.

A l’occasion du second mandat

de Jacques Chirac, l’émission d’un nouveau timbre « Marianne » va

faire l’objet d’un concours national. Sur les 50 000 créations

reçues, seules 10 seront exposées. Jacques Chirac, comme le veut

la tradition, fera le choix : ce sera la Marianne de Lamouche (Thierry Lamouche).

La 1ère émission date du 10 janvier 2005.

A l’occasion du second mandat

de Jacques Chirac, l’émission d’un nouveau timbre « Marianne » va

faire l’objet d’un concours national. Sur les 50 000 créations

reçues, seules 10 seront exposées. Jacques Chirac, comme le veut

la tradition, fera le choix : ce sera la Marianne de Lamouche (Thierry Lamouche).

La 1ère émission date du 10 janvier 2005.

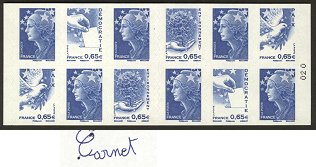

Depuis 30 ans, Marianne

change au gré des Présidents. Nicolas Sarkozy a fait coïncider

la nouvelle Marianne avec le 1er jour de la Présidence Française

de l’Europe.

Depuis 30 ans, Marianne

change au gré des Présidents. Nicolas Sarkozy a fait coïncider

la nouvelle Marianne avec le 1er jour de la Présidence Française

de l’Europe.

Le lauréat du concours est Yves Beaujard. Cette Marianne

de l’Europe se décline en 13 valeurs et 2 carnets, un rouge (France),

un bleu (Europe). Les carnets illustrent les valeurs de l’Europe : Démocratie,

Environnement, Paix !

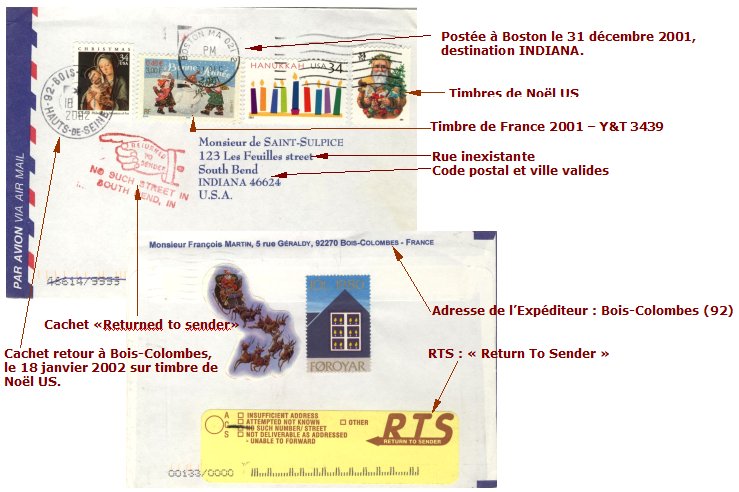

Le Philatéliste peut-être parfois taquin, c’est

là son moindre défaut ! Imaginons une opération préméditée

: l’envoi d’une série de courriers (vers les 50 états

des USA), déposés à la poste centrale de Boston durant

un séjour au « Nouveau Monde ». Un timbre français à côté d’un

timbre américain (au tarif lettre local), avec l’adresse d’un

destinataire fantaisiste et une adresse de retour en France !

Résultat : NPAI !

NPAI est l’acronyme pour « N’habite Pas à l’Adresse

indiquée » qui signifie que le courrier postal n’a pu être

distribué en raison d’une erreur portant sur l’adresse.

Les NPAI sont retournés à l’expéditeur par la poste.

Le terme de NPAI est remplacé progressivement depuis 2009 par le sigle

PND.

PND : Pli Non Distribuable. Derrière ce sigle se cache un amalgame de

différents types de courrier...

On appelle NPAI ou plutôt… PND :

Aux États-Unis, l’acronyme utilisé est RTS pour « Return to Sender » (Retour à l’envoyeur).

Dans le monde virtuel (La toile… le Web… Internet),

l’équivalent des N.P.A.I. des e-mail ou courriels s’appellent

des bounces (n’habite pas à l’adresse Internet indiquée).Traduction

littérale de bounce : « rebond »

On distingue généralement

les « hard bounces » qui sont des erreurs définitives (domaine

ou adresse inexistant) et les « soft bounces » qui sont des erreurs

de remises pouvant être temporaires (boîtes pleines, serveur indisponible).

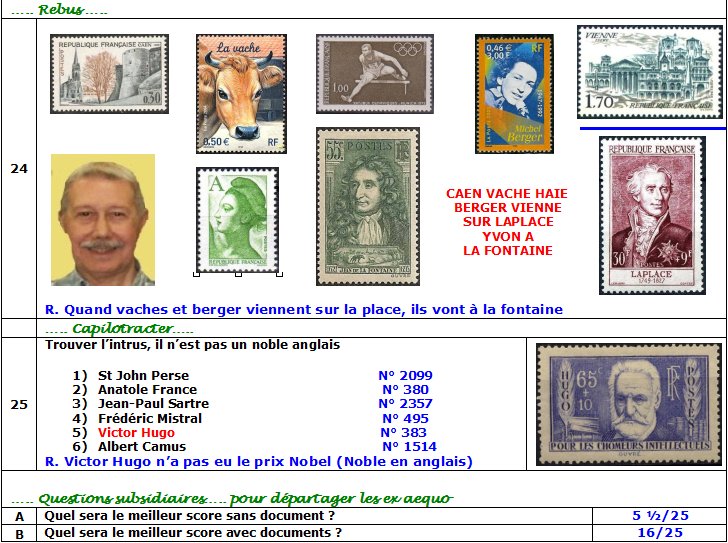

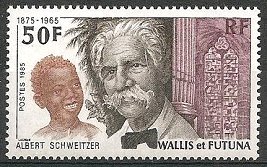

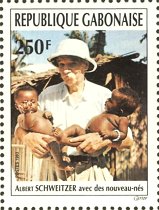

A l’occasion d’un voyage au Gabon en 1993, je me suis arrêté à Lambaréné, dans la région du Haut-Ogoué, surtout connue pour son dispensaire créé par le célèbre Docteur Albert Schweitzer. C’est aujourd'hui un musée retraçant l'histoire du Docteur et de son action contre la lèpre. De nombreux témoignages de personnalités du XXe siècle y sont conservés (Albert Einstein, De Gaulle...), ainsi que les outils et autres mobiliers du Docteur. Le dispensaire est aujourd'hui bien plus étendu qu'à l'origine, mais conserve ses premiers bâtiments qui reconstituent le dispensaire du début du siècle.

Albert SCHWEITZER est né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg

(Haut-Rhin), en Alsace alors annexée par l'Allemagne.

Albert SCHWEITZER est né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg

(Haut-Rhin), en Alsace alors annexée par l'Allemagne.

Il commence une

carrière universitaire musicale et pastorale avant de terminer par un

doctorat en philosophie puis en théologie. Poussé par ses convictions

humanistes, il décide de devenir médecin.

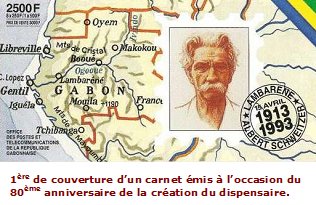

Il est concerné par

la misère africaine et décide de fonder l'hôpital de Lambaréné au

Gabon. Son départ en 1913 lui permet de réaliser son rêve

jusqu'à ce que la guerre éclate.

« Dès les premiers

jours avant même que j’aie eu le temps de déballer les médicaments

et les instruments, je fus entouré de malades. »

« Dès les premiers

jours avant même que j’aie eu le temps de déballer les médicaments

et les instruments, je fus entouré de malades. »

Comme citoyens allemands, les époux furent mis en résidence surveillée dès 1914 par l'armée française. Exténués par plus de quatre ans de travaux et par une sorte d'anémie tropicale, ils furent arrêtés en 1917, déportés et incarcérés comme prisonniers civils dans les Hautes-Pyrénées (Notre-Dame de Garaison) et par la suite à Saint-Rémy-de-Provence jusqu'en juillet 1918.

De

retour en Alsace, Albert Schweitzer est peu après réintégré dans

la nationalité française (que possédaient ses parents

et ascendants avant 1871), tout comme sa femme (avant 1927 tout étrangère épouse

d'un citoyen français obtenait automatiquement la nationalité de

son mari).

De

retour en Alsace, Albert Schweitzer est peu après réintégré dans

la nationalité française (que possédaient ses parents

et ascendants avant 1871), tout comme sa femme (avant 1927 tout étrangère épouse

d'un citoyen français obtenait automatiquement la nationalité de

son mari).

Il repart à Lambaréné en 1924.

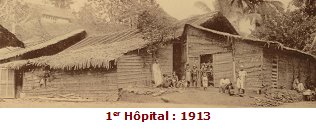

C'est à ce

moment qu'il y construira un plus grand hôpital, pouvant se livrer enfin à la

médecine humanitaire qui lui tient tant à cœur. C'est en

se produisant lors de concerts au piano qu'il réunit des fonds pour

subvenir aux besoins de son hôpital.

« Seul celui qui sait s’imprégner

de la sensibilité de Bach, vivre et penser avec lui, et qui, avec lui,

devient simple et humble, est capable de l’interpréter correctement ».

Il

fera 14 séjours à Lambaréné, y décédant

le 4 septembre 1965.

Il

fera 14 séjours à Lambaréné, y décédant

le 4 septembre 1965.

Albert Schweitzer avec des enfants Gabonais :

« Je suis convaincu que notre

effort de vie entière doit viser à conserver à nos pensées

et à nos sentiments leur fraîcheur juvénile. Instinctivement,

j’ai toujours veillé à ne pas devenir ce que l’on appelle

un homme mûr ».

Albert Schweitzer avec des nouveaux-nés :

« Je

suis vie qui veut vivre au milieu de vie qui veut vivre ».

Albert Schweitzer,

ami des animaux :

Albert Schweitzer,

ami des animaux :

« L’Homme n’est moral que lorsque la vie

en soi, celle de la plante et de l’animal aussi bien que  celles des humains,

lui est sacrée, et qu’il s’efforce d’aider dans la mesure

du possible toute vie se trouvant en détresse… Nous osons affronter

la vérité et reconnaître qu’avec le progrès

de la science et de la puissance, la civilisation véritable n’est

pas devenue plus aisée à atteindre, mais au contraire plus difficile. »

celles des humains,

lui est sacrée, et qu’il s’efforce d’aider dans la mesure

du possible toute vie se trouvant en détresse… Nous osons affronter

la vérité et reconnaître qu’avec le progrès

de la science et de la puissance, la civilisation véritable n’est

pas devenue plus aisée à atteindre, mais au contraire plus difficile. »

Albert

Schweitzer écrivain :

«

La pensée vraiment profonde est humble… c’est

seulement quand elle est devenue vraiment humble qu’elle peut poser ses

pieds sur le chemin de la connaissance.»

NDLR : Albert Schweitzer a écrit

de nombreux ouvrages sur de multiples sujets : Musique, Philosophie, Religion,

Médecine et bien d’autres.

Nous vous recommandons la lecture du

livre « A

l’orée de la forêt vierge » qui concerne son premier

séjour à Lambaréné, la période 1913 à 1917.

Il est question de la façon dont ce médecin traitait la pathologie

tropicale avant l’avènement des moyens modernes mais aussi du

fonctionnement d’une mission d’éducation : l’école,

la religion, l’hygiène, le travail, … La pièce de

théâtre « Il

est minuit Docteur Schweitzer » de Gilbert Cesbron, adaptée au

cinéma

en 1952 par André Haguet avec Pierre Fresnay, Jean Debucourt, Jeanne

Moreau, Raymond Rouleau, André Valmy ..., sera plus aisée à aborder.

Albert

Schweitzer, Prix Nobel de la Paix en 1952 :

« Il n’y a qu’un

miracle qui peut sauver l’humanité de la catastrophe définitive,

c’est qu’elle réveille l’esprit de paix. Qu’il

nous soit donné de voir couronnés de succès nos efforts

pour éviter une prochaine guerre totale et, durant le répit ainsi

accordé, de laisser se développer puissamment l’esprit

de paix ».

« Je crois ne pas me tromper en supposant que ce sont des idées que j'ai énoncées qui ont attiré sur moi l'attention de ceux qui avaient à décerner le prix. De l'avoir reçu est un encouragement pour moi, de continuer à les énoncer. Il est en même temps une aide précieuse pour moi pour la construction du village devant loger convenablement les 250 lépreux soignés à mon hôpital. Il me permet l'achat de grandes quantités de cément, de bois scié, et de tôle ondulée dont j'ai besoin pour mener à bonne fin cette entreprise.»

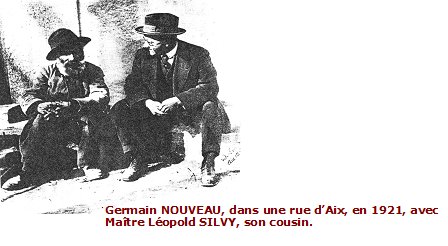

Un grand poète peu connu, peu lu et depuis peu, étudié. Un grand poète aixois dont la vie est liée aux plus grands poètes du Parnasse et à tous ceux que la vie a conduits au bord des routes, dans une recherche spirituelle et des rencontres.

1) Une enfance difficile (1851-1872)Germain Marie Bernard Nouveau naît le 31 juillet 1851 de l’union de 2 familles respectées à Pourrières : Félicien Nouveau descendant d’une famille d’agriculteurs et marchands de bois, assez aisée, récemment installée au village, épouse en 1850 Marie Augustine Silvy, née dans une famille de propriétaires plus stable, mais elle a une santé fragile.

Ces deux- là font un mariage d’amour qui prend assez rapidement un tour dramatique : Félicien a de l’ambition et ne se satisfait pas de sa situation de « fils de » qui plus est vivant à Pourrières ; les habitants du village s’en souviendront … quand Germain viendra s’installer au pays. Marié, le jeune couple s’installe à Aix puis tente sa chance à Paris (création d’une usine de nougat) mais c’est un échec. Le retour à Aix précède de peu le décès d’Augustine.

Germain va passer des années difficiles : orphelin

de mère à 8 ans (son père va épouser en 1862 en

secondes noces une camarade de jeux de son enfance et de 7 ans son aînée …)

orphelin de père à 13 ans (Félicien contracte par imprudence

la variole et en meurt) : la mort l’atteint souvent (1857 une sœur,

1863 son frère, 1864 son père et une autre sœur). Sa belle-mère

chassée par la famille disparait (et nous ne savons ensuite absolument

plus rien de la vie de cette personne).

Germain va passer des années difficiles : orphelin

de mère à 8 ans (son père va épouser en 1862 en

secondes noces une camarade de jeux de son enfance et de 7 ans son aînée …)

orphelin de père à 13 ans (Félicien contracte par imprudence

la variole et en meurt) : la mort l’atteint souvent (1857 une sœur,

1863 son frère, 1864 son père et une autre sœur). Sa belle-mère

chassée par la famille disparait (et nous ne savons ensuite absolument

plus rien de la vie de cette personne).

Germain n’a comme seul repère

de sa proche famille que sa sœur cadette Laurence. Encore jeunes, à charge

matérielle et morale des grands-parents qu’ils aimaient et qui

les aimaient.

Leur destin sera plutôt classique et ne doit pas trop coûter

aux familles : ce sera donc la religion (Laurence est placée chez des

tantes religieuses et Germain au petit séminaire).

Si les vacances réunissent

toute la famille à Pourrières, l’intérêt porté aux

enfants ressemble trop souvent à un calcul de rentabilité.

Touché par une crise mystique Germain semble s’orienter vers la prêtrise mais il fait ses humanités au Collège Bourbon (actuel collège Mignet), s’y distingue en littérature et philosophie et obtient son titre de bachelier.

Il a rempli son contrat (rentabiliser les dépenses de sa famille) et veut travailler pour ne plus être à charge : maître d’études au Lycée de Marseille il gagne sa vie et découvre, dans des cafés, les discussions sur les arts et la littérature. C’est une révélation, une nouvelle vie : il lui faut donc rompre avec son passé pour trouver, ailleurs, un sens à sa vie et renaître.

Des traits de caractère de Germain Nouveau sont nés dans cette période : le regret répété de l’absence de caresses, de tendresse de la part de sa mère (« qui compte ses baisers ») et une très profonde affection pour sa sœur à laquelle il dédia plusieurs de ses poèmes ; mais aussi une mise à distance des malheurs qui ont jalonné son enfance et lui-même.

Ton clair regard, celui de tous que je préfère

Comme un peu sur un fils s’arrête sur le frère

C’est presque un goût exquis des mystères des cieux

C’est ma mère qui me regarde avec tes yeux

La Maison

2) A la rencontre des artistes (1872–1877)

A Paris, grâce

au maigre pécule de l’héritage de ses parents, il s’installe

et cultive ses talents de dessinateur et de poète après sa rencontre

avec Richepin qui l’encourage. Il mène une vie de bohême

et fréquente les cercles du Parnasse, se lie avec le groupe des Vivants

et rencontre le succès grâce, entre autres, au soutien d’un

pays, Jean Aicard. Début mars 1873 c'est un homme vif, gai, méridional

qui rencontre Rimbaud : tous deux se lient aussitôt d'amitié ;

ils sympathisent, échangent des projets et sans hésiter Nouveau

l’accompagne à Londres. La vie commune n’y fût pas

facile : il faut bien vivre et travailler (Nouveau a-t-il été son

secrétaire ?)

A Paris, grâce

au maigre pécule de l’héritage de ses parents, il s’installe

et cultive ses talents de dessinateur et de poète après sa rencontre

avec Richepin qui l’encourage. Il mène une vie de bohême

et fréquente les cercles du Parnasse, se lie avec le groupe des Vivants

et rencontre le succès grâce, entre autres, au soutien d’un

pays, Jean Aicard. Début mars 1873 c'est un homme vif, gai, méridional

qui rencontre Rimbaud : tous deux se lient aussitôt d'amitié ;

ils sympathisent, échangent des projets et sans hésiter Nouveau

l’accompagne à Londres. La vie commune n’y fût pas

facile : il faut bien vivre et travailler (Nouveau a-t-il été son

secrétaire ?)

Mais Germain fatigué par cette vie rentre à Paris en juin : les deux amis ne se reverront plus. Ses poèmes sont publiés (Revue du Monde nouveau de Charles Cros) et lus par Mallarmé qu’il rencontre. Il reçoit, par Verlaine, des poèmes de Rimbaud à faire imprimer : enfin une vie professionnelle ? Londres, Gand, Bruges, Anvers voient passer Nouveau, puis Verlaine et Nouveau liés par une solide amitié. Mais à bout de ressources Germain rentre à Pourrières où il passe l’été avant de repartir pour Paris muni de la seconde tranche de son héritage, puis de revenir pour le mariage de sa sœur (avec un notaire), de rester dans le midi jusqu’au printemps suivant, avant de repartir (« avec quelques idées bien arrêtées et manières de voir la vie, de la sentir et de la peindre ; plus rien de macabre, de bizarre, d'étrange [...] mais le pur, le simple, le choisi ; aller toujours vers la plus grande lumière, qui est le soleil ») voir Richepin à Guernesey et Verlaine à Arras : beaucoup de voyages, de travail, de rencontres !

3) Une tentative de carrière (1878–1890)

Il

a un emploi fixe à la division de la comptabilité au ministère

de l'Instruction publique, collabore au Figaro, au Gaulois, mais le voyage

lui manque, il demande donc un congé puis démissionne fin 1883.

En 1884 il part pour Beyrouth, où il travaille quelques mois avant de

rentrer par les Lieux saints et Alexandrie, d'où il rapportera les Sonnets

du Liban, puis il retrouve le midi. De retour à Paris, il s'éprend

d'une jeune femme, Valentine Renault, qui lui inspirera des poèmes d'une

violente sensualité, les Valentines.

Il

a un emploi fixe à la division de la comptabilité au ministère

de l'Instruction publique, collabore au Figaro, au Gaulois, mais le voyage

lui manque, il demande donc un congé puis démissionne fin 1883.

En 1884 il part pour Beyrouth, où il travaille quelques mois avant de

rentrer par les Lieux saints et Alexandrie, d'où il rapportera les Sonnets

du Liban, puis il retrouve le midi. De retour à Paris, il s'éprend

d'une jeune femme, Valentine Renault, qui lui inspirera des poèmes d'une

violente sensualité, les Valentines.

Une copie de David exécutée

par Germain est agréée par le musée de Versailles ce qui

lui permet de prétendre (en 1886) à un emploi de professeur de

dessin. Il obtient un poste à Bourgoin, Remiremont, puis il enseigne

au lycée Janson-de-Sailly jusqu’au printemps 1890 où une

crise nerveuse le terrasse, due sans doute autant à l'abus d'alcool

qu'à son exaltation religieuse.

4) A la rencontre du monde (1890-1920)

Il

sera interné quelques mois à Bicêtre. Dès lors,

il se désolidarisera de toute vie sociale ; clochard à Paris,

Bruxelles, Londres, il part en 1892 en pèlerinage à Rome ; vagabond

en Italie d’où il est expulsé, on perd sa trace avant de

le retrouver à Marseille puis à Alger d’où il envoie à Aden

une lettre à Rimbaud – celui-ci est mort depuis deux ans – faisant

part de son désir : « ouvrir une modeste boutique de peintre-décorateur ».

Sa lettre est signée : « Ton vieux copain d'antan bien cordial. » Elle

sera appelée « la lettre fantôme ». A la mort de Verlaine

(janvier 1896) Léonce de Larmandie pense que Nouveau est digne de recevoir

la couronne de Prince des Poètes mais celui-ci ne pense qu’à obtenir

un nouveau poste (ce sera Falaise où il ne reste qu’une semaine

avant de revenir dans le midi).

Dès lors il ne mènera plus qu’une existence vagabonde entrecoupée de pélerinages en Espagne (Saint-Jacques-de-Compostelle), en Italie (Rome, Naples) de plus en plus obsédé par l’exemple de saint Benoît Labre vivant de mendicité (il mendie sous le porche de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, où la légende veut que Cézanne lui fit l'aumône) ou comme musicien et dessinateur ambulant. Il continue à griffonner des poèmes sur des carnets qu'on appellera plus tard « le calepin du mendiant ». Il passe aussi des heures à la bibliothèque Méjanes à compulser des méditations bibliques ou des vies de saints.

Frère, ô doux mendiant qui chante en plein vent

Aime-toi, comme l’air du ciel aime le vent

Mais en Dieu, Frère, sache aimer comme toi-même

Ton frère, et, quel qu’il soit, qu’il soit comme toi-même.

Fraternité

En 1911, à l'âge de soixante ans, il se fixe définitivement à Pourrières, « vieillard d'une infinie misère, sec comme un vieil arabe », selon le témoignage d'un de ses contemporains. Il fait imprimer en 1912 la seule plaquette qu’il ait jamais fait paraître bien qu’en promettant à Marcel Provence et Faubreton d’autres textes.

Je fais mon train

Je fais mon train

En mendiant mon

pain

Chanson de mendiant

Il vit dans une masure, bougon, parlant peu, reçoit de l'hospice sa nourriture, suit les offices et observe, à l’excès, tous les jeûnes de l'Église. On le trouve mort sur un grabat, le 7 avril 1920, même si l’acte de décès fait remonter la mort au dimanche de Pâques.

Découverte par les surréalistes,

son œuvre nous parvient aujourd'hui seulement. À l'exception d'une

seule plaquette, « Ave maris stella », Nouveau s'opposa le plus

souvent à toute publication.

Il fut d'une absolue indifférence à toute

ambition littéraire, tout souci de « carrière » étant

exclu.

Son attachement à sa sœur, à son pays, à sa

culture régionale, à une tradition religieuse, sa difficulté à trouver

place dans les mondes qu’il a rencontrés, a façonné une œuvre

singulière et originale qui reste à découvrir.

NDLR.

Le COLLECTIF GERMAIN NOUVEAU est

la halte de jour pour SDF et personnes en grande difficulté à Aix-en-Provence.

Dans l’enceinte

du Pôle humanitaire située 7 rue Joseph Diouloufet à Aix

en Provence, où se déroulent les services proposés qui

sont du lundi au vendredi de 9 h à 13 h l’accueil par des bénévoles

et un éducateur, le petit déjeuner, la domiciliation postale,

des sanitaires publics, un vestiaire, une consignes à bagages, un écrivain

public et les repas de midi.

Je poursuis avec les symboles, série commencée au précédent bulletin (N°38).

Voilà un symbole qui est à mes yeux indispensable à la vie. Depuis le VIème siècle avant J.C., il fait partie de la sagesse chinoise née de l’observation des astres, des éléments, du comportement des hommes et des femmes qui conduit au principe de la complémentarité et non de l’opposition.

Yin : principe féminin qui commande la nuit

consacrée au repos (noir), la passivité puisque l’on est

censé dormir, la lune, la terre, le froid, chiffres pairs.

Yang : principe

masculin qui commande le jour (blanc), le soleil, le travail (l’activité),

le chaud, le feu, l’air, chiffres impairs.

Ils sont indispensables et s’alternent, la nuit cède la place au jour et le jour cède la place à la nuit. C’est simple ! Lorsqu’il fait froid on recherche la chaleur et lorsqu’il fait chaud on cherche à se rafraîchir. Rien de plus normal. Cela entraîne une dynamique des contrairesSur le plan de la sexualité c’est encore pareil en faisant appel à une image on pourrait penser au tenon et à la mortaise ! Indissociables.

Vous l’avez compris : Le principe est simple. Partout

dans la vie de tous les jours, vous le vivez. Une montagne, une vallée,

une bosse, un creux, un positif, un négatif etc…etc…

Vous l’avez compris : Le principe est simple. Partout

dans la vie de tous les jours, vous le vivez. Une montagne, une vallée,

une bosse, un creux, un positif, un négatif etc…etc…

Mais là où cela se complique, mais pas énormément quand même, c’est quand on ajoute que chacun d'entre nous participe aux deux principes. Autrement dit, chacun d'entre nous participe à la fois au féminin et au masculin. C’est la raison pour laquelle vous trouvez un point noir dans le Yang (blanc) et un point blanc dans le Yin (noir). Chaque élément porte en lui le germe de son contraire. Nul n’est parfait en quelque sorte !

La science chromosomique ne donne pas tout à fait raison à ce principe puisque l’homme possède les chromosomes XY (féminin et masculin) et la femme XX uniquement féminin. Autrement dit l’homme peut être féminin mais la femme ne peut pas être masculine ! Là c’est à voir !!!

Mais bien sur cela ne s’arrête pas là. Ce serait trop simple. En fait Lao Tseu, fondateur du Taoïsme et contemporain de Confucius et Bouddha, ajoute aux principes de base la recherche de l’Equilibre. Le symbole est inscrit dans un cercle dans un partage parfait et surtout harmonieux. Le voilà le mot lâché ! La recherche de l’Harmonie dans cette dynamique des contraires.

Je ne

vous parlerai pas du Taoïsme ni du Livre de la Vérité et

de la Vertu de 5.000 mots écrit par ce Sage car là nous entrons

dans la philosophie du Non-Agir qui ne fait pas partie de mon propos Cependant

il faut signaler que cela devient très compliqué lorsque les

chinois ajoutent à ces principes la loi des 5 éléments

: Feu, bois, terre, eau et métal dans un cycle sans fin annuel régulier.

L’Astrologie est là.

L’Astrologie est là.

Bien évidemment ce principe a longuement été étudié par de nombreux philosophes européens. Il a été appliqué par des politiciens, économistes et chercheurs. Certains mots, dans certaines langues veulent dire une chose et le contraire suivant le sens de la phrase. Sachez, pour l’anecdote que ce symbole se trouve sur le drapeau de la Corée du Sud et qu’il s’est parfois exporté à l’époque romaine pour figurer dans quelques mosaïques.

En philatélie on pourrait dire que le graveur utilise les creux et les reliefs pour donner vie aux timbres.

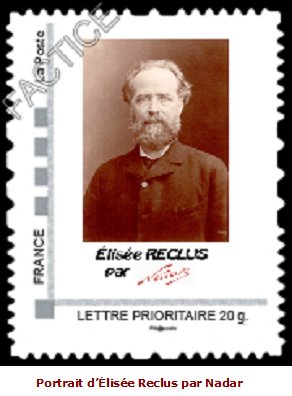

Élisée Reclus, comme son ami Nadar, fut un intellectuel bien représentatif de cette fin de XIXe siècle annonciatrice de celui qui allait suivre. L’un comme l’autre crurent à leurs idées, toutes d’idéal et d’espoir dans les transformations sociales qui semblaient poindre à l’horizon. De l’un comme de l’autre la mémoire collective ne voulut retenir qu’une facette ; mais l’un comme l’autre furent des hommes complets, liant de manière totalement indissociable leurs goûts pour l’aventure humaine et pour l’objet de leurs spécificités : la photographie pour l’un, la géographie pour l’autre.

Les apprentissages

Les apprentissages

Élisée

Reclus est né le 15 mars 1830 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

Son père (Jacques Reclus) fut un pasteur protestant calviniste rigoureux

qui plaça toute sa vie sous le signe du respect le plus strict de l’idéal

biblique. Sa mère (Zéline Trigant), donna naissance à dix-sept

enfants (dont trois ne vécurent pas) ; outre le temps consacré à sa

nombreuse progéniture, elle était institutrice et ouvrit chez

elle une école destinée aux enfants protestants et aux siens

propres. Élisée était le 4e enfant et le second fils,

venant après son frère Élie avec qui il resta toujours

très lié.

Jusqu’à l’âge de 13 ans Élisée vécut chez ses grands-parents maternels, à proximité de Sainte-Foy-la-Grande. Son père le destinant à une charge de pasteur, l’envoie à Neuwied, en Prusse, dans un collège tenu par les Frères Moraves (congrégation protestante affichant une filiation avec Jean Hus) où se trouve déjà Élie. Élisée s’y rend seul à l’âge de 12 ans. Ce collège fut pour lui la première confrontation avec les contraintes qu’il refusera toujours par la suite. Un an plus tard (1844) Élisée décide de quitter Neuwied et, en passant par la Belgique, rentre à Orthez où ses parents résident désormais.

Après l’obtention du baccalauréat, Élisée s’inscrit avec Élie (1848) à la faculté de théologie protestante de Montauban dont ils seront exclus un an plus tard pour avoir fait une fugue vers la mer, symbole de l’espace sans limite.

Cette escapade, en pleine période

révolutionnaire, fut pour le jeune Élisée l’occasion

de véritables découvertes qui allaient le marquer pour toute

sa vie : celle de la liberté, celle de la mer, celle de la beauté des

paysages.

Cette escapade, en pleine période

révolutionnaire, fut pour le jeune Élisée l’occasion

de véritables découvertes qui allaient le marquer pour toute

sa vie : celle de la liberté, celle de la mer, celle de la beauté des

paysages.

Élisée décide d’abandonner définitivement

les études de théologie et retourne à Neuwied en tant

que maître-répétiteur. Mais l’atmosphère qu’il

y retrouve ne lui convient toujours pas : en 1851 il quitte le collège

pour se rendre à Berlin afin d’y suivre les cours du géographe

allemand Carl Ritter. À la fin de cette même année Élisée

rejoint son frère à Strasbourg qui y achevait des études

pour devenir pasteur. Sitôt le diplôme obtenu, Élie démissionne

de sa charge.

Les deux frères décident alors de regagner Orthez

par « un voyage pédestre tracé obliquement à travers

la France ». « Se contentant de pain et couchant à la belle étoile

ou dans quelque hutte abandonnée » et accompagnés d’un

bel épagneul noir, ils firent le trajet en un peu plus de vingt jours.

Découverte

de l’esclavage

Le coup d’État du 2 décembre 1851 va

modifier considérablement le cours de leurs vies. Après avoir manifesté publiquement

leur hostilité à ce qu’ils considéraient comme une « sinistre

nouvelle », Élie et Élisée, prévenus subrepticement

par le maire d’Orthez des menaces de poursuites à leur encontre,

se rendent au Havre afin d’y embarquer pour Londres où ils arrivent

le 1er janvier 1852. Après avoir séjourné en Angleterre

puis en Irlande, les frères se séparent et Élisée

embarque pour les États-Unis dont il atteint les côtes de Louisiane

au début de 1853.

Élisée trouve un emploi de précepteur

pour les trois enfants d’une famille de planteurs (Fortier) d’origine

française. C’est pour lui l’occasion d’être confronté avec

une nouvelle réalité : celle de l’esclavage. Ne le supportant

pas, il décide de quitter la famille qui le faisait vivre et se rend en

Nouvelle Grenade (actuellement la Colombie) pour y mener une expérience

d’exploitation agricole à Riohacha. Mais le projet échoue

et en juillet 1857 il rentre en France et s’installe chez Élie à Paris.

C’est alors qu’il adhère à la Société de

Géographie et qu’il va mettre en œuvre des idées qu’il

avait eues en Irlande et qu’il exposa dans la préface à La

Terre : « c’est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi

l’idée de raconter les phénomènes de la Terre ».

Le 14 décembre 1858 il épouse civilement une jeune fille d’origine peuhle, Clarisse Brian. Il fait une incursion dans une loge maçonnique, mais ne supportant pas l’esprit qui y régnait, il la quitte pour n’y plus revenir. En 1863 il s’installe à Vascœuil (Eure), chez le gendre de Michelet qui, veuf, va épouser l’une des sœurs d’Élisée (Louise).

La tentation de se rapprocher des luttes ouvrières incite les deux frères à fonder une banque (Crédit au Travail) dans le but d’aider à la création de sociétés ouvrières. L’expérience tourne rapidement à l’échec et en 1864 ils adhèrent à l’AIT (Association Internationale des Travailleurs), puis à une société secrète fondée par Bakounine (la Fraternité Internationale) avec qui Élisée entretiendra des rapports suivis et amicaux : c’est le début d’une action militante dans le milieu anarchiste qui en fera plus tard l’un de ses théoriciens.

Le communard

L’année suivante, précisément

en février 1869, Élisée est frappé par un drame qu’il

aura du mal à surmonter : Clarisse décède le 22 février,

lui laissant deux filles, Magali et Jeannie. En mai 1870 il s’unit librement à Fanny

Lherminez. La guerre franco-prussienne qui va être à l’origine

de nombreux drames, débute le 19 juillet : la France déclare la

guerre à la Prusse. Le 2 septembre, à l’issue de la bataille

de Sedan, Napoléon III capitule, mais l’opposition ouvrière

refuse cette défaite. À l’instar de Victor Hugo, Gambetta

et d’autres, Élisée Reclus décide de s’engager

dans l’action. Il rejoint la Garde nationale comme volontaire, puis le

bataillon des aérostiers où il fait la connaissance de Nadar qui

deviendra un ami fidèle.

L’année suivante, précisément

en février 1869, Élisée est frappé par un drame qu’il

aura du mal à surmonter : Clarisse décède le 22 février,

lui laissant deux filles, Magali et Jeannie. En mai 1870 il s’unit librement à Fanny

Lherminez. La guerre franco-prussienne qui va être à l’origine

de nombreux drames, débute le 19 juillet : la France déclare la

guerre à la Prusse. Le 2 septembre, à l’issue de la bataille

de Sedan, Napoléon III capitule, mais l’opposition ouvrière

refuse cette défaite. À l’instar de Victor Hugo, Gambetta

et d’autres, Élisée Reclus décide de s’engager

dans l’action. Il rejoint la Garde nationale comme volontaire, puis le

bataillon des aérostiers où il fait la connaissance de Nadar qui

deviendra un ami fidèle.

C’est le début d’un engagement

politique fervent qui fut lourd de conséquences.

Élisée prend

une part active à l’action politique et se présente aux élections

législatives de février 1871. Puis, après l’avènement

de la Commune de Paris il participe comme garde national à une sortie à Châtillon

le 4 avril : il est arrêté par les versaillais et jeté en

prison, au Fort de Quélern en Bretagne.

Après avoir été transféré à Trébéron, puis au fort de Saint-Germain-en-Laye, il est condamné à la déportation simple (transportation) en Nouvelle Calédonie. Une pétition internationale (Darwin figurait vraisemblablement parmi les signataires) obtient que sa peine soit commuée en bannissement pour dix ans. C’est dans ces circonstances qu’il commença à rédiger certains de ses textes célèbres : Histoire d’une Montagne, la Nouvelle Géographie Universelle (dont la publication se poursuivit très régulièrement jusqu’en 1894).

Les années de bannissement

Élisée et sa famille se rendent

en Suisse, à Lugano, puis à Vevey sur les bords du Léman.

Puis il revient en France, à Sèvres. En 1892 le militant anarchiste

Ravachol est condamné à mort pour avoir posé une bombe rue

de Clichy, qui détruit un immeuble et blesse sept personnes. Le climat

devenant de plus en plus lourd, Élisée Reclus accepte une proposition

de l’Université Libre de Bruxelles de devenir professeur de géographie

avec le titre d’agrégé. Son cours est cependant annulé en

1894, malgré les protestations. La conséquence fut la création

de l’Université Nouvelle où Élisée enseigna

la géographie, bientôt suivi par Élie qui y donna des cours

de mythologie. En Belgique il aura l’occasion de faire la connaissance

d’une jeune fille appelée à devenir célèbre

et avec qui il entretiendra des relations épistolaires : Alexandra David-Néel.

Élisée

Reclus meurt le 4 juillet 1905 à Torhout, près de Bruges, heureux

d’avoir appris la révolte des marins du cuirassé Potemkine.

A Nadar,

De la part de ton très aimant Élisée,21 mars 1905

[…]

Par

ces présentes, je te recommande intimement et affectueusement mon ami

et camarade dévoué, Tcherkesof, qui est en sa personne le résumé vivant

et actif de la Transcaucasie, Géorgiens, Arméniens, Caucasiens

et Tartares. Personne n’a travaillé autant que lui pour la cause

de la liberté et de l’égalité dans ce monde lointain.

Aide-le, mon ami, et que ton vieux sang révolutionnaire bouillonne de

nouveau !

Voici ce que je te demande : tu l’inviteras un soir où il

te sera facile de le présenter à Mme Ménard Dorian, qui

est si vraiment noble, si puissante par le rayonnement de son intelligence et

de son vouloir, aussi bien je le crois que par la puissance de son action, et

ce soir-là, mon ami Tchekesof vous racontera l’histoire récente

de sa patrie.

De toute affection et de tout haut vouloir.

Ton Élisée

| L'A.P.P.A.

recherche: souvenirs philatéliques

des bureaux temporaires de La Poste suivants : 2 juillet 1994 Inauguration

de la Maison Maréchal

Juin, ainsi que les souvenirs fédéraux de la Journée

du Timbre avec oblitération d’Aix des années : 1961

uniquement l'enveloppe. Vend collection de timbres en lots indivisibles, neufs et oblitérés. Gérard Escolano 70 Chemin de David 13270 Fos sur Mer. Courriel : gerard.escolano1@numericable.com - tél: 06 14 65 02 81 Catherine ROLLY recherche souvenirs et Cartes d’Aix-en-Provence : Fête du Timbre 1947, 1958, 1960, 1962, 1963, 1973, 1974 Fête du Timbre 1975, carte d’Aix + fédérale Fête du Timbre 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986 Hommage à Paul Cézanne du 13 décembre 1997 Inauguration maison Maréchal Juin en juillet 1994 10e anniversaire de la poste du Jas de Bouffan octobre 1994 Notre Agenda

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dernière heure Le nouveau bureau de la FFAP: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Retour au sommaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PhilAix Contact N° 39 - ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DU PAYS D'AIX

250 exemplaires – JUIN 2010

***

Permanence de l' A.P.P.A. : le dimanche de 10 h à 12 h

Maison des Associations Emile-Tavan - 13100 AIX-EN-PROVENCE

***

Permanence de la Section de Luynes : le samedi de 15 h à 17 h

Maison des Associations - Place Albertin - 13080 LUYNES

***

A.P.P.A. : Association fondée en 1943

(fédérée en 1944 sous le N° 192)

***

Adresse postale : B.P. 266 – 13608 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

e-mail : appa.aix@free.fr - Site INTERNET

: http://appa.aix.free.fr